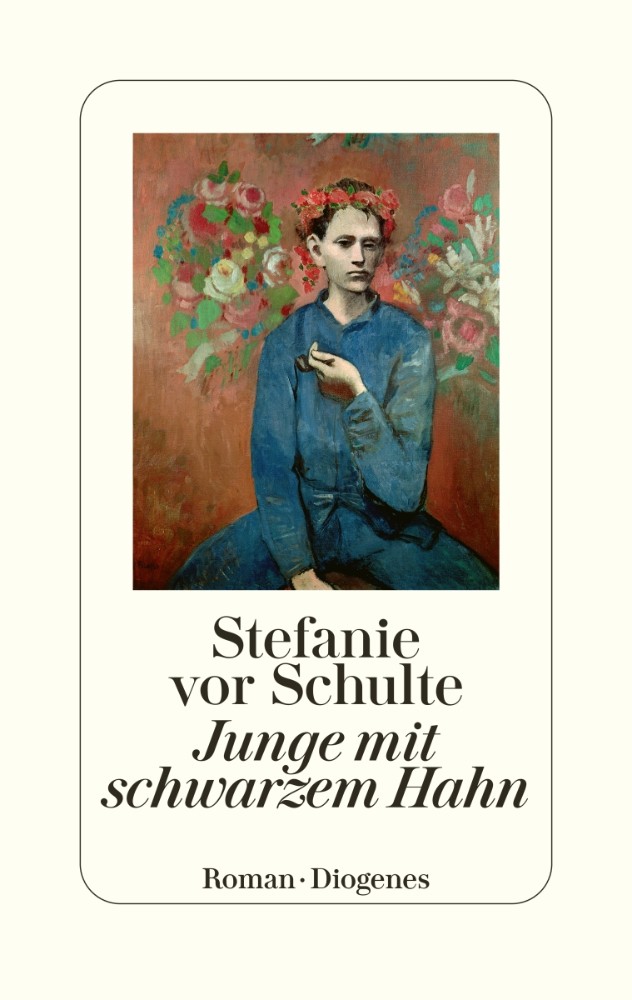

Stefanie vor Schulte: Junge mit schwarzem Hahn

Inhalt:

Der elfjährige Martin besitzt nichts bis auf das Hemd auf dem Leib und seinen schwarzen Hahn, Behüter und Freund zugleich. Die Dorfbewohner meiden den Jungen, der zu ungewöhnlich ist. Viel zu klug und liebenswürdig. Sie behandeln ihn lieber schlecht, als seine Begabungen anzuerkennen.

Als Martin die Chance ergreift und mit dem Maler zieht, führt dieser ihn in eine schauerliche Welt, in der er dank seines Mitgefühls und Verstandes widerstehen kann und zum Retter wird für jene, die noch unschuldiger sind als er. (Klappentext)

Rezension:

Eine Erzählung gleicht im besten Falle einem Gemälde, bei dessen Betrachtung man sich verlieren kann, immer wieder neue Details entdecken wird und daraus etwas für sich mitnimmt. Das kann Literatur schaffen. Besonders beeindruckend ist es, wenn dies gleich einem Debüt gelingt.

„Mühsam ist das, immer wieder den gleichen Idioten zu begegnen. Als ob die ganze Welt voll davon wäre, ganz gleich, wohin sich Martin auch wendet.“

Stefanie vor Schulte: Junge mit schwarzem Hahn

Stefanie vor Schulte entführt uns in eine düstere Welt des Mittelalters, in ein Bild, welches eine Art Zwischenwelt darstellt und dabei stark an eine Mischung aus dem Bild der Apokalyptischen Reiter des Malers Albrecht Dürer erinnert, diverser Pest-Geschichten und nicht zuletzt dem kleinen Prinzen.

„Alles, denkt Martin, ist älter als ich und schon seit jeher da. Er fragt sich, ob es wohl einmal umgekehrt sein wird.“

Stefanie vor Schulte: Junge mit schwarzem Hahn

Letzterer ist hier in Gestalt eines kleinen Jungen zu finden, der als Hauptprotagonist, Seele und Charakter in der reinsten Form besitzt, die es gibt und dabei schon mit seiner bloßen Anwesenheit in seiner Umgebung auf Ablehnung stößt. Dieser Figur schaut man fasziniert zu, kann sich ihr nicht entziehen und begleitet sie durch die Geschichte, ahnt das Unheil, vor dass man sie nicht beschützen wird können.

„Es hat etwas ganz und gar Verschobenes, dass der Junge, der nichts hat, aber auch nichts müsste, den größten Anstand besitzt, während die Dörfler sich Regeln und Gebote je nach Gemütslage erstellen und so zufrieden mit sich und ihrem falschen Leben sind, dass es obszön ist.“

Stefanie vor Schulte: Junge mit schwarzem Hahn

Alles andere wird zur Nebensächlichkeit. Beim Lesen schleicht sich das Gefühl der Beobachtung von etwas Intimen ein, dem man eigentlich nicht beiwohnen dürfte und trotzdem dem Kind all zu viel Schlechtes passiert, die positiven Erfahrungen nur Brotkrumen gleichen, hofft man für Martin bis zum Ende. Eingebettet ist die Erzählung in wunderbarer Schreibkunst, die für sich stehen kann, die Deutung mehrerer Ebenen zulässt und auf die Lesenden einwirkt. Mit einzelnen Sätzen könnte man Postkarten kunstvoll bedrucken, aber auch so in sie versinken.

„In mir ist alles alt und schon gelebt, vergangen längst und ausgeschöpft.“

Stefanie vor Schulte: Junge mit schwarzem Hahn

Die Hauptfigur ist das Ideal in seiner reinsten Form, welche durch ihr Alter geschützt ist und doch so zerbrechlich wie eine Glashauspflanze wirkt. Alle anderen Protagonisten stellen das Verkommene, das Verlogene der Welt dar und bilden einen klaren Gegenpol. Von Beginn an ist klar, wo hier die Sympathien liegen sollen und das ändert sich auch im Laufe der Handlung nicht.

Wohlfühl-Literatur ist etwas anderes, doch wer Spaß am Spiel mit unserer Sprache hat, an der Interpretation von Gleichnissen und literarische Vorbilder einmal neu gedeutet sehen möchte, der wird mit diesem Werk etwas anfangen können. Alle anderen finden einen düsteren im Mittelalter spielenden Roman vor, mit Horrorelementen. Vielleicht ist das die Kunst? Auch ohne das Wissen um die zahlreichen Ebenen hat man eine Geschichte vorliegen, die im Gedächtnis bleiben wird.

Autorin:

Stefanie vor Schulte, 1974 in Hannover geboren, ist studierte Bühnen- und Kostümbildnerin. Sie lebt mit ihrem Mann und vier Kindern in Marburg. „Junge mit schwarzem Hahn“, ist ihr erster Roman.

Stefanie vor Schulte: Junge mit schwarzem Hahn Weiterlesen »