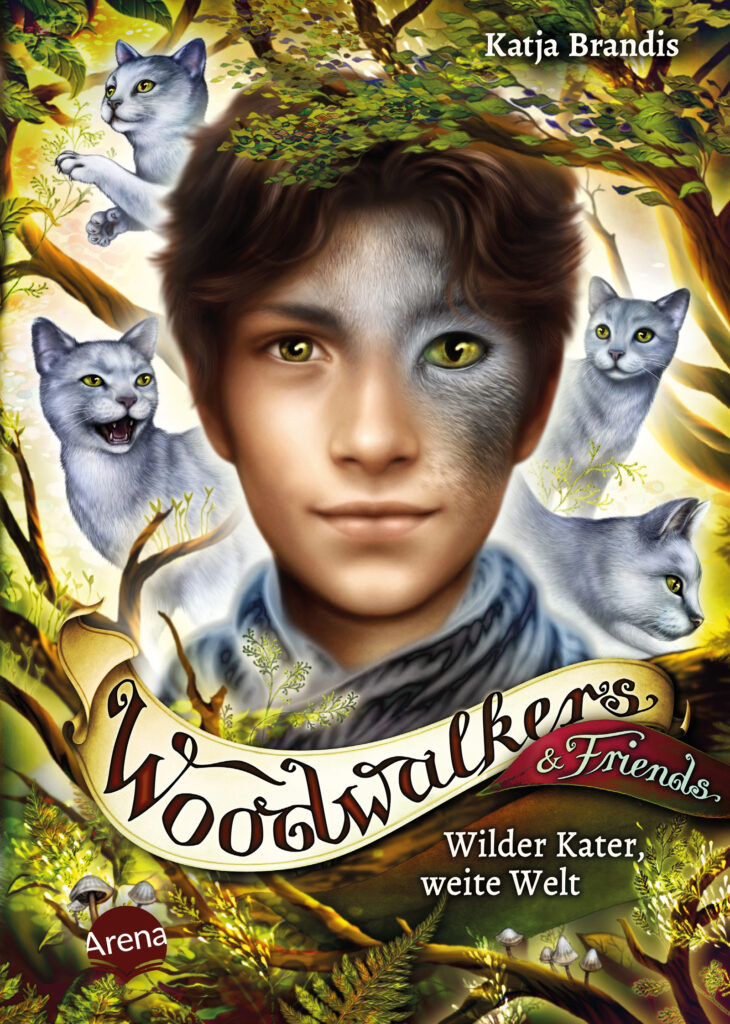

Katja Brandis: Woodwalkers & Friends 3 – Wilder Kater, weite Welt

Inhalt:

Ein Leben als verhätschelte Hauskatze führen? Dem jungen Woodwalker Dorian ist das zu langweilig. Er will die Welt entdecken. Kurzerhand sagt er seiner Familie Lebewohl und begibt sich auf eine spannende Reise. Dabei bekommt er es mit kratzbürstigen Artgenossen zu tun, muss akzeptieren, dass man in der Schule nicht schlafen darf, und lernt das beste Katzenfutter der Welt kennen – Kaviar! Als er von einer Gestaltwandlerschule in den Rocky Mountains erfährt, steht für ihn fest: Dort muss er hin. Gemeinsam mit seinen neuen Freunden, der Rothörnchen-Wandlerin Holly und dem Wolfsjungen Bo, reist Dorian quer durch Nordamerika. Doch hier fängt das Abenteuer erst richtig an! (Klappentext)

Katja Brandis: Woodwalkers & Friends 1 – Katzige Gefährten

Katja Brandis: Woodwalkers & Friends 2 – Zwölf Geheimnisse

Katja Brandis: Woodwalkers & Friends 3 – Wilder Kater, weite Welt

Rezension:

Mit ihrer geschaffenen Welt von Gestaltwandlern ist die deutsche Antwort auf Erin Hunter, die Kinder- und Jugendbuchautorin Katja Brandis inzwischen so erfolgreich, dass zurzeit nicht nur über ein Film nachgedacht wird, sondern auch die Welt der Wood- und Seawalkers immer detaillierter ausgestaltet wird. Das Konglomerat an dazugehörigen Bänden umfasst mehrere Reihen und Zwischenbände, die hintereinander weg, innerhalb ihrer Reihen einzeln gelesen werden können. Dazwischen erscheinen immer wieder Bände gleichsam Kurzgeschichten, um die Wartezeit auf den nächsten größeren Band zu versüßen. Hier nehmen dann Nebenfiguren eine größere Rolle ein, deren Geschichten ebenso spannend erzählt werden.

Gestaltwandler sind sie, diese hier geschaffene Gruppe von Kindern und Jugendlichen, die zwischen ihrem menschlichen Körper und einer angeborenen Tiergestalt hin- und herwechseln können. Dorian zum Beispiel ist ein Kater, ein Russisch-Blau, der im Menschenalter von zehn Jahren seine Familie verlässt, um die Welt zu erkunden. Die ist voller Abenteuer und Gefahren, nicht zuletzt zahlreicher Leben, wie sie ein Junge, eine Katze führen kann. So beginnt dieser Romanband und zeigt einmal mehr, die Zugewandtheit der Autorin, nicht nur zu ihrem jungen lesenden Publikum, natürlich auch zur Tierwelt.

Der kurzweilige Band, der auch separat gelesen werden kann, ist rasant erzählt und wartet mit zahlreichen turbulenten Momenten auf, die schmunzeln, herzhaft lachen lassen, aber auch einen notwendigen altersgerechten Spannungsbogen enthält, den man auch älter nachvollziehen kann. Figuren werden behutsam eingeführt. Vor allem der Hauptcharakter, Nebenfigur der eigentlichen Woodwalkers, dient hier als Identifikationspunkt, der doch erstaunlich charakterliche Tiefe besitzt. Selbstredend, dass es auch hier Katja Brandis gelingt, keine Zeigefinger-Lektüre zu schreiben.

Wir verfolgen Dorians Weg, treffenderweise unterteilt kapitelweise in Katzenleben. Amerikanische haben im Gegensatz zu deutschen ganze neun, über einen Zeitraum von mehreren Jahren. Der junge Kater lebt, mal in der ihm eigenen Tiergestalt, mal als Menschenkind das Leben als Hauskatze oder Waisenkind, neugierig nicht nur den Kühlschrankinhalt seiner neuen vermeintlichen Besitzer betrachtend.

Das führt zu allerlei Komplikationen und Wirrungen, in deren Verlauf die Autorin zudem auch Teile der Geschichte anderer in dieser Welt vorkommender Nebencharaktere einführt. Wohltuend, der Hauptprotagonist bekommt es zwar mit einigen Widersachern zu tun, einen richtigen Antagonisten gibt es jedoch nicht, so dass sich dieser Band vor allem für jüngere Lesende als Einführung in diese wundersame Welt eignet.

Die in Nordamerika spielende Geschichte knüpft am Ende nahtlos am ersten Band der Reihe „Woodwalkers“ an, die zuerst erschienen ist. Katja Brandis ist mit „Wilder Kater, weite Welt“ nicht in die Falle getappt, über ihr eigenes Universum den Überblick verloren zu haben, was achtbar ist wegen der Vielzahl von Büchern und Ideen, die sicher noch zukünftig diese Welt ergänzen werden.

Was mit dem Puma-Wandler Carag in den „Woodwalkers“ gelingt, funktioniert hier auf engeren Raum eines Kurzromans mit der Hauptfigur Dorian, in dessen Gefühlswelt man sich gut hineindenken kann und so füllt die Autorin auch hiermit eine Lücke, die zwischen Büchern für Kleinst- und Kleinkindern und Young Adult inzwischen eklatant geworden ist. Reine Lektüre für Kinder, die nicht mehr ganz Kinder sind, aber auch vielleicht noch nicht zu Jugendbüchern oder gar Young Adult greifen, sind hier gut aufgehoben. Alle anderen kommen aber ebenso auf ihre Kosten.

Die Erzählung, die in größere abschnitte, Leben, unterteilt ist, ist in sich verständlich und schlüssig. Sprünge und Spannungsmomente sind logisch aufgebaut und weisen keine störenden Differenzen auf. Der Handlungsstrang wird konsequent verfolgt. Wendungen sind vielleicht nicht komplett überraschend, dürften aber vor allem bei der Zielgruppe ihre Wirkung nicht verfehlen. Katja Brandis strapaziert dabei nicht zu sehr die Aufmerksamkeitsspanne, in dem sie sich mit allzu vielen Details aufhält. Stattdessen ist der Weg das Ziel. Ein junger Roadtrip auf zumeist vier Beinen.

Man fühlt mit der Hauptfigur mit und kann sich die Schauplätze bildlich vorstellen, auch die Charaktere selbst. Erwähnt sollen hier ausdrücklich die Zeichnungen von Claudia Carls sein, die nicht nur Dorian lebendig werden lässt. Wer Kinder hat, die Lektüre empfiehlt sich für das erste Lesen von Büchern größeren Umfangs, ebenso für das gemeinsame Lesen. Wiederholt, Vorkenntnisse aus den anderen bereits erschienen Bänden sind nicht unbedingt notwendig.

Die unaufgeregte Art des Erzählens und das feinfühlige Schreiben haben hier wieder einmal zu einer modernen Lektüre für Kinder geführt, die viel von dem verbindet, was die Zielgruppe interessiert. Natur und Tierwelt funktionieren natürlich immer, wie das große Abenteuer, Freundschaft, Mut und Zusammenhalt, etwas zu wagen, sich etwas zu trauen. Kann man kaum besser verpacken.

Nur eine Frage bleibt: Was ist eigentlich deine zweite Gestalt?

Autorin:

Katja Brandis wurde 1970 geboren und ist eine deutsche Journalistin und Autorin. Unter diesem Pseudonym veröffentlichte Sylvia Englert unzählige Kinder- und Jugendbücher, aber auch Sachbücher und Romane für Erwachsene. Zunächst studierte sie Amerikanistik, Germanistik und Anglistik, trat währenddessen dem Frankfurter Schriftstellerkreis bei. In der Zeit entstand ihr erster Roman, weitere Werke folgten, die mehrere Nominierungen u. a. für den Deutschen Jugendliteraturpreis folgten. Ihre Bücher werden in mehrere Sprachen übersetzt. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in der Nähe von München.

Katja Brandis: Woodwalkers & Friends 3 – Wilder Kater, weite Welt Weiterlesen »