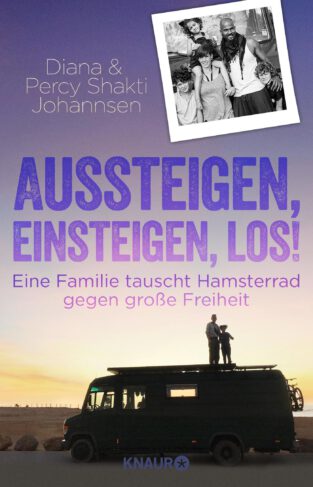

J. M. G. Le Clezio: Bretonisches Lied

Inhalt:

Der französische Nobelpreisträger Jean-Marie Gustave Le Clezio erinnert sich in zwei autobiografischen Erzählungen an seine Kinder- und Jugendzeit. An die urlaube mit der Familie in der Bretagne der 1950er-Jahre und an seine frühe Kindheit im besetzten Süden Frankreichs. (Klappentext)

Rezension:

Der französische Schriftsteller nähert sich den Orten seiner Kindheit, vermeidet dabei in Erinnerungen zu stöbern. Ihnen misstraut er, vermischen sie sich doch allzu oft mit Erzählten und dadurch als wahr Empfundenen, ohne wahrhaftig zu sein.

So stellt er zwei Episoden seines Lebens einander gegenüber, die nicht nur geografisch entgegengesetzt zu einander liegen. Le Clezios „Bretonisches Lied“ ist dann auch keine Kindheitsbiografie. Den Lesenden liegt mit diesem Werk eine Art romanhafte Geschichtsstunde vor, deren Sog man sich kaum zu entziehen weiß.

In umgekehrter Reihenfolge beschreibt der Autor zunächst sehr sachlich den Wandel einer Region, ohne nostalgisch daherzukommen. Der Blick für das Vergangene ist geschärft durch das, was die Jahre über hinzukam oder verschwandt. Bilder ungezähmter Natur, archarisch wirkender Landwirtschaft und einer Gegend werden heraufbeschworen, die den Anschluss an die Moderne erst noch finden wird, mit all den Vor- und Nachteilen. Der beschriebene Landstrich spielte erst in Le Clezios späteren Kinderjahren eine Rolle. Die heraufbeschworenen Bilder sind absoluter, haben festere Konturen als die nachgestellten des Krieges.

Damit gemeint ist die zweite Erzählung, die biografisch gesehen, der zunächst ausgeführten vorangestellt hätte sein müssen. Diese Umkehr bricht das gewohnte Schema, wie auch der Ort nicht gegensätzlicher sein könnte. Vom Norden folgt der Lesende dem Erzählenden, der vermeidet, sich zu erinnern, an etwas, was er nur unbewusst erlebt haben kann.

Die Betonung liegt auf die Stimmung der Erwachsenen, die sich auf die Empfindungen der Kinder wiederspiegelt. Diese kennen nichts anderes als den Zustand des Jetzt, wissen nicht, wie es anders hätte sein können, ein Leben ohne Krieg. Gefühle lässt Le Clezio hier nicht an sich heran, wirkt auch nicht kalt, nur nüchtern. Die Auswirkungen des Krieges zeigten sich erst später. Der Gegensatz der zwei Erzählungen, die von einander getrennt sind, aber doch nicht losgelöst betrachtet werden können, wirkt hier um so stärker.

Wörtliche Rede findet sich in beiden Texten kaum. Die gleichen eher einer Zustandsbeschreibung, einem betrachtenden Monolog. Der Autor betrachtet sein früheres Ich oder eher das um das frühere Ich herum Geschehene. Aus Kindersicht passiert nicht viel, die Wucht der Ereignisse wird dem Erzählenden erst später bewusst.

Das Nüchterne wirkt poetisch, stark in der Übersetzung. Wie viel präsenter muss erst der Originaltext drängen? Die Kompaktheit tut ihr übriges. Kein Wort ist zu viel, zu wenig. Es ist ja auch nur ein überschaubarer Zeitraum, der beschrieben wird. Für das Kind, was später den Nobelpreis erlangen wird, gibt es an diesem Punkt nur das Hier und Jetzt.

Der Erzählende ist Dreh- und Angelpunkt der eigenen Geschichte. Andere Figuren spielen kaum eine Rolle, sind zu vernachlässigen und doch immer präsent. Immer wieder gibt es Sprünge zwischen den Hier und Jetzt. Der Wechsel stört nicht. Lesend steht man neben den Protagonisten, ist dieser selbst. Landschaften, Häuser, beschriebene Orte sind beinahe greifbar. Es ist so, als wäre man dort, zu dieser Zeit.

In diesen Texten können sich viele verlieren. Die Sprache ist karg, wie zuweilen die Region und die beschriebenen Jahre. Das muss man jedoch mögen. Wer gerne gewöhnliche Erinnerungen, Biografien liest, für den ist das nichts. Auf die Form muss man sich einlassen, sie auf sich wirken lassen.

Ein französischer Film ohne Handlung, jedoch mit Aussage und ganz viel Inhalt. Nur eben zwischen Buchdeckeln. Das funktioniert hier wunderbar. Die Melancholie wird kleingehalten. Aus anderen Regionen hat man über diese Zeit schon viel lesen können. Nach meinem Empfinden ist unser Nachbarland hier unterrepräsentiert. Es ist zu hoffen, dass es künftig noch mehr solche Erzählungen geben wird. Le Clezio hat hier ein interessantes Puzzleteil gesetzt.

Autor:

Jean-Marie Gustave Le Clezio wurde 1940 in Nizza geboren und ist ein französisch-mauritischer Schriftsteller. Er hat beide Staatsbürgerschaften und studierte nach der Schule zunächst in Bristol und London, während er gleichzeitig Französisch unterrichtete. In Nizza begann er ein Studium der Philosophie und Literatur, beendete dies 1964 und arbeitete im Rahmen seines Militärdienstes als Entwicklungshelfer. 1963 veröffentlichte er eine erste Erzählung, der weitere folgten. Im Jahr 2008 erhielt er den Nobelpreis für Literatur.

J. M. G. Le Clezio: Bretonisches Lied Weiterlesen »