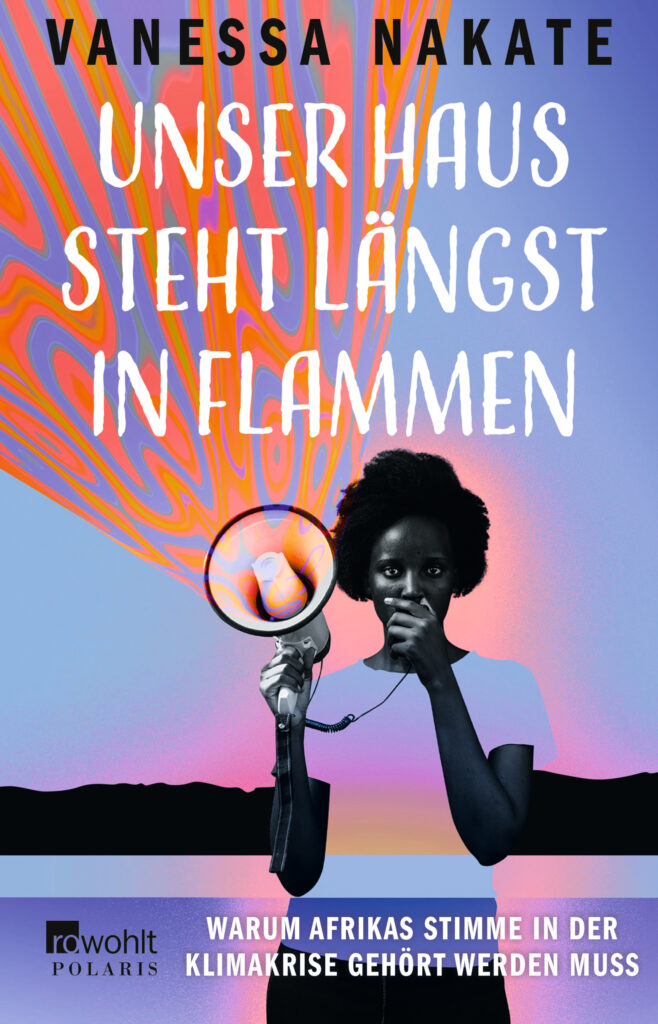

Vanessa Nakate: Unser Haus steht längst in Flammen

Inhalt:

Vanessa Nakate wächst in Uganda auf und erlebt, wie es Jahr für Jahr heißer wird, die Ernten immer kleiner werden, Armut und Hunger zunehmen. Als sie sich 2019 mit dem Klimawandel auseinandersetzt, wird ihr klar: Wenn sie nicht handelt, wer dann?

Doch während die Schulstreiks von Fridays for Future in Europa einem farbenfrohen Happening gleichkommen, droht Streikenden in Uganda Gefängnisstrafe. Vanessa schweigt nicht! Entgegen aller Widerstände nimmt sie den Kampf gegen die Klimaerhitzung auf.

(Inhaltsangabe Kurzform)

Rezension:

Als Vanessa Nakate die Berichte über die Klima-Proteste vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos 2020 zu Gesicht bekommt, traut sie ihren Augen kaum. Neben all den Aktivist*innen, die sich mit ihr für Klimagerechtigkeit und -schutz einsetzen, hätte sie auf den Bildern einer großen weltweit tätigen Presseagentur zu sehen sein müssen, doch wurde sie aus dem Bild getilgt, eine Praxis, wie man sie nur mehr von Diktaturen kennt. Wieder einmal ist Afrikas Stimme unter den Klimaprotesten damit unhör- und unsichtbar gemacht wurden.

Ein Jahr zuvor hat die Uganderin zum ersten Mal von den Protesten in der westlichen Welt erfahren, um sich daraufhin selbst über den Klimawandel zu informieren, und im Rahmen ihrer Möglichkeiten, in ihrer Heimat sich für den Klimaschutz einzusetzen und die Menschen darauf aufmerksam zu machen. In Uganda ist dies mit vielen Hürden verbunden. Die Meinungsfreiheit ist eingeschränkt, Proteste nur bedingt möglich und der Willkür des Regimes ausgeliefert. Die traditionelle Rolle, die Frauen zugestanden wird, lassen kaum Entfaltungsmöglichkeiten zu. Dennoch wagt es die Autorin, zunächst nur mit Unterstützung einiger Familienmitglieder, auch in Uganda auf den Klimawandel aufmerksam zu machen und ahnt dabei nicht, welche Steine sie ins Rollen bringt.

Inzwischen gibt es ganze Bücher und reihen über den Klimawandel und Porträts der bekanntesten Gesichter der Klimabewegung, was ungemein wichtig ist und den Regierungen allerorts immer wieder ins Gedächtnis gerufen werden muss. Doch Stimmen aus anderen als den westlichen regionen der Erde, sind kaum hörbar. Woran liegt das?

Die Autorin berichtet von ihrem eigenen Weg hin zu den Protesten selbst, über die Situation der Menschen in ihrem Land und die Auswirkungen, die der Klimawandel schon jetzt in Uganda hat. Nakate ist dabei durchaus kritisch mit sich selbst, stellt jedoch auch dar, was selbst vermeindlich kleine Schritte bewegen können und wie vielgestaltig Aktivismus eben auch sein kann, in Gegenden, in denen man vorsichtig mit der eigenen Meinung hausieren gehen muss.

Nun in Buchform ist diese Stimme sichtbar und damit im Fokus der westlichen Welt, , was sich manchmal spannend wie ein Krimi liest, jedoch immer wieder vor Augen führt, dass es eben auch in Afrika Menschen gibt, die sich für den Klimawandel interessieren und dagegen kämpfen wollen, dass dies jedoch teilweise anders aussehen muss, als wir dies zuweilen auf den Schirm haben, jedoch nicht aus unserem Blickfeld geraten darf.

So ist dieses Werk teils Biografie, Handreichung dafür, wie man selbst sich für Klima- und Umweltschutz einsetzen kann, egal, wie vermeintlich klein Mittel und Wege sind, aber auch Bericht der Entwicklung einer jungen Frau, die man für ihren Mut und Zielstrebigkeit nur bewundern kann. An mancher Stelle rutscht dies sehr ins Emotionale ab, was vielleicht nicht falsch ist, mich aber aus dem Lesefluss herausgebracht hat. Ich hätte mir zudem noch eine ausführlichere Erläuterung von Beispielen des Einsetzens von Klimaaktivist*innen in Afrika gewünscht, als sie die Autorin in ihrem Buch ausführt.

Dennoch ist es gut und richtig, jetzt auch diese Perspektive für alle sichtbar zu haben.

Autorin:

Vanessa Nakate wurde 1996 in Uganda geboren und ist eine ugandische Klimaschutzaktivistin, die sich u. a. für Fridays for Future engagiert. Sie wuchs in der ugandischen Hauptstadt Kampala auf und studierte Betriebswirtschaftslehre an der Makerere-Universität, seit 2019 setzt sie sich für Klimaschutz ein und nahm an mehreren Aktionen der Klimaschutzbewegung teil, zudem initierte sie eigene Projekte, wie dem Ausstatten von Schulen in Uganda mit Solarzellen, sie hält zudem Vorträge und hilft anderen sich für den Klimaschutz vernetzen.

Vanessa Nakate: Unser Haus steht längst in Flammen Weiterlesen »