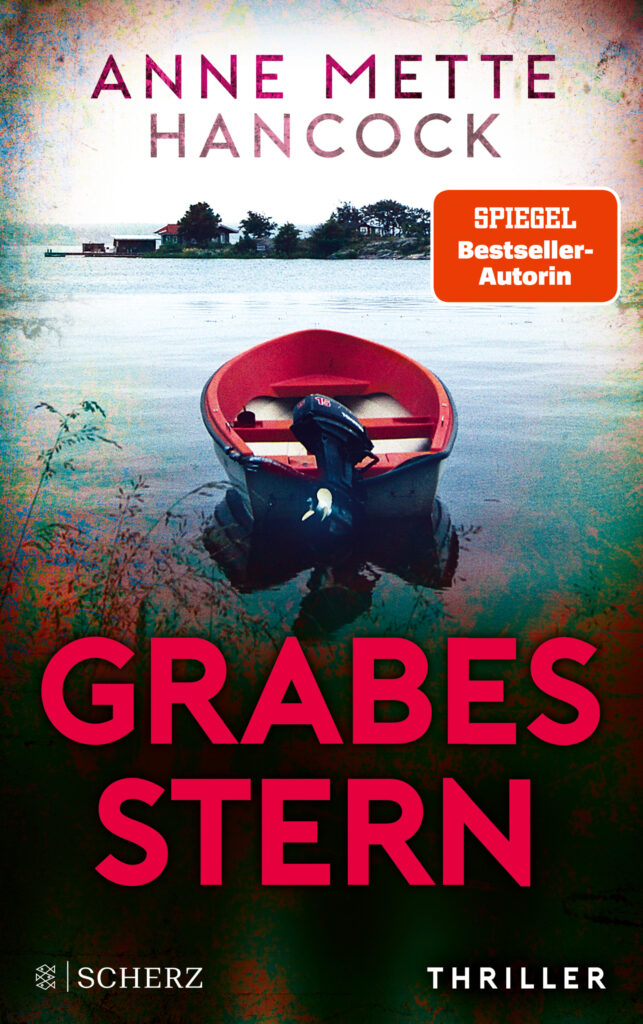

Anne Mette Hancock: Heloise Kaldan 3 – Grabesstern

Anne Mette Hancock: Heloise Kaldan 1 – Leichenblume

Anne Mette Hancock: Heloise Kaldan 2 – Narbenherz

Anne Mette Hancock: Heloise Kaldan 3 – Grabesstern

Inhalt:

Eigentlich wollte Journalistin Heloise Kaldan nur einen Artikel über Sterbebegleitung schreiben. Doch als sie sich mit dem todkranken Jan Fischhof anfreundet, beginnt ihr die Sache nahezugehen. Jan scheint etwas auf dem Gewissen zu haben. Seine Hinweise führen Heloise nach Jütland, an die Flensburger Förde, zu einem lange zurückliegenden Fall. Heloises guter freund Kommissar erik Schäfer ist misstrauisch: Was weiß sie wirklich über Jan Fischhof? Heloise stößt in ein gefährliches Wespennest. Kann sie ihrer Intuition trauen?

(Klappentext)

Rezension:

Was verbirgt sich gegen Ende des Lebens hinter unseren Fassaden? Sind wir bereit, reinen Tisch zu machen, uns Erleichterung für die Seele zu verschaffen?

An all dies denkt die Kopenhagener Journalistin Heloise Kaldan zunächst nicht, als sie den todkranken Jan Fischhof betreut, um für eine Artikelserie über Sterbebegleitung zu recherchieren. Seine Andeutungen jedoch, lassen sie nicht mehr los. Heloise begibt sich auf die Suche. Nicht ahnend, was und wen sie damit alles aufschreckt.

Dies ist der Auftakt des nunmehr dritten Bandes dieser temporeichen Krimireihe, die uns diesmal von Kopenhagen dicht an die deutsche Grenze führt. Hier gelten andere Gesetze als in der dänischen Hauptstadt, vor allem im Zusammenleben untereinander und so wirbelt die Protagonistin zunächst ziemlich viel Staub auf, der sich zu einem kontrastreichen Showdown hin entwickelt.

Dabei nimmt sich die Autorin zu Beginn wieder Zeit, um die Handlung aufzubauen und Bilder von den Figuren zu schaffen, die man mit all ihren Ecken und Kanten förmlich vor sich sieht. Auch die Hintergründe der Hauptprotagonistin selbst werden nochmals dargestellt, so dass man den Band unabhängig von seinen Vorgängern lesen kann, ohne Fascetten zu verlieren.

Was zunächst wie ein einziger Handlungstrang wirkt, entpuppt sich schnell als Puzzle zwischen mehreren Zeitebenen, aufgedröselt durch die Hauptfigur, aus derer Sicht die Geschichte erzählt wird. Wendungen im Verlauf sind dabei teilweise hvorzusehen, jedoch folgerichtig. Das Ende funktioniert sowohl als Abschluss dieser Trilogie, als auch als Cliffhanger für mögliche weitere Bände.

Mit zunehmender Seitenzahl, in der auch die Handlung an Tempo gewinnt, schwedischer Mehltau ist dänischen Thrillern offenbar fremd, auch wirkt dieser nicht ganz so brutal wie manch anderer, gewinnen die Figuren an Kontur. Dies auch, wenn einzelne Fragen durch die Autorin bewusst offengelassen werden.

Alleine der Abschluss wirkt etwas zu gefühlsduselig, gemäß einer Vorabendkrimiserie im Fernsehen, was nicht hätte unbedingt sein müssen. Ansonsten jedoch durchaus eine Leseempfehlung zwischen Geheimnissen der Vergangenheit, verschwiegener Gemeinschaften und Machenschaften eines Familienclans, in die man sich besser nicht einmischt.

Autorin:

Anne Mette Hancock wurde 1979 geboren und ist eine dänische Schriftstellerin. Sie studierte Geschichte und Journalismus in Roskulde, bevor sie als freie Journalistin für Tageszeitungen und verschiedene dänische Magazine im Lifestyle-Bereich arbeitete. Nach Aufenthalten in Frankreich und den USA lebt sie mit ihrer Familie in Kopenhagen. Ihre Thriller wurden bereits mehrfach übersetzt und ausgezeichnet.

Anne Mette Hancock: Heloise Kaldan 3 – Grabesstern Weiterlesen »