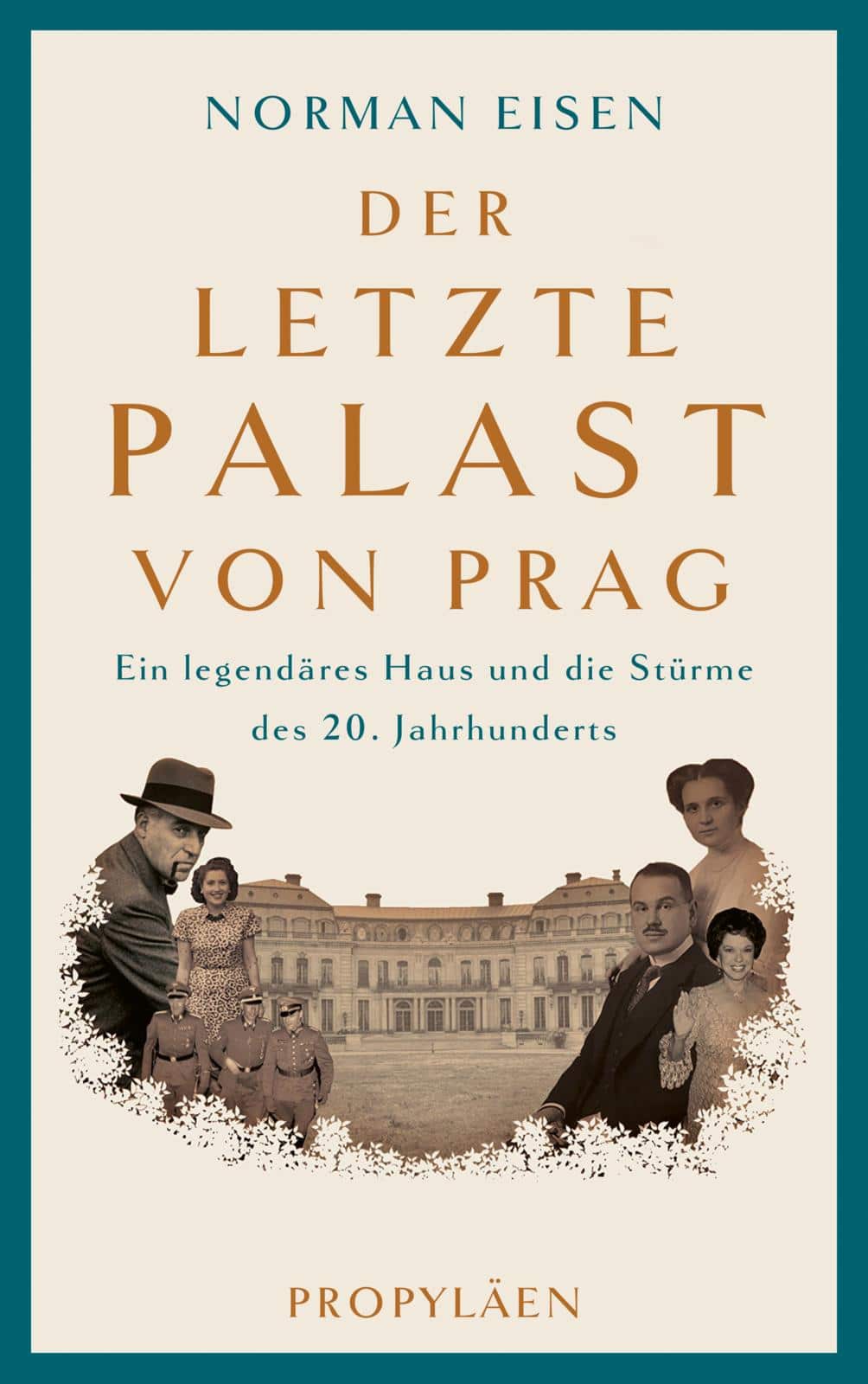

Norman Eisen: Der letzte Palast von Prag

Inhalt:

Gebaut von einem jüdischen Industriellen aus böhmen; durch einen Wehrmachtsgeneral vor der Zerstörug bewahrt; schließlich von Shirley Temple und anderen US-Botschaftern mit neuen Glanz versehen – das ist die Geschichte des Petschek-Palais, eines der berühmtesten Gebäude der Stadt Prag. Norman Eisen erzählt mit viel Charme die spannende Geschichte dieses Hauses, das den ersten und Zweiten Weltkrieg ebenso überdauerte, wie die Ära des Kommunismus und den Prager Frühling und schließlich die Rückkehr der Demokratie erlebte. (Klappentext)

Rezension:

Vergleichsweise wenig Kriegsschäden hatte Prag nach dem ende des Zweiten Weltkrieges zu verzeichnen und so erzählen die Gebäude der tschechischen Hauptstadt noch heute viel von der Geschichte, die sie prägten.

Besonders bemerkenswert dabei sind natürlich die Brücken oder die Prager Burg, doch auch abseits dieser lassen sich einige Bauten entdecken, die die Historie wiederspiegeln. dazu gehören die für die tschechische Industriellenfamilie Petschek vom Architekten Max Spielman entworfenen in jedem Fall dazu. Das berühmteste Gebäude dient heute den ansässigen US-Botschafter als Residenz. Einer hat die Geschichte des Hauses ergründet.

Architekturgeschichte als Sachbuch kann zuweilen trocken sein, funktioniert am besten aus der Betrachtung ihrer Bewohner heraus und in diesem vorliegenden Werk nimmt sich Norman Eisen, Ex-Präsident Obamas‘ Mann für Tschechien, die Zeit, diese minutiös zu beleuchten. In wie weit spiegelt dieses architektonisch viel geachtete Gebäude die Geschichte und Geschehnisse der Stadt wieder, und wie haben die Bewohner, vom Erbauer bis zur legendären US-Botschafterin Shirley Temple gewirkt, um eben jenes zu erhalten?

Intensiv in Tagebüchern, Memoiren recherchiert, erschließt sich hier ein gewaltiges Stück Geschichte, welche aufgedröselt wird, so wie man ein Gebäude erbaut. Eben von den Fundamenten an bis zur Dachspitze. Mit leichten Längen wird erzählt, wie kleinste Gesten Geschichte machten, immer beäugt von den Prager Bürgern, nicht selten in den Händen der Bewohner des Hauses.

So umfangreich wie manche Personenbiografie zeigen sich die Rechercheergebnisse des Autoren, dessen Liebe zum Detail zu strapazieren vermag, im letzten Moment jedoch das lesende Publikum wieder einfängt, spätestens dann, wenn die kleinen und oft größeren Dramen dargestellt werden. Das muss man jedoch mögen. Sonst ist dies ein lesenswertes Werk.

Autor:

Norman Eisen wurde 1960 geboren und ist ein US-amerikanischer Politiker und Diplomat. Er studierte an der Harvard Law School und wurde im jahr 2009 zum Special Counsel for Ethics and Gevernment Reform in the White House ernannt. Von 2011 bis 2015 war er Botschafter der USA in Prag, arbeitete danach als Kommentator für CNN und schreibt regelmäßig für große amerikanische Zeitungen.

Norman Eisen: Der letzte Palast von Prag Weiterlesen »