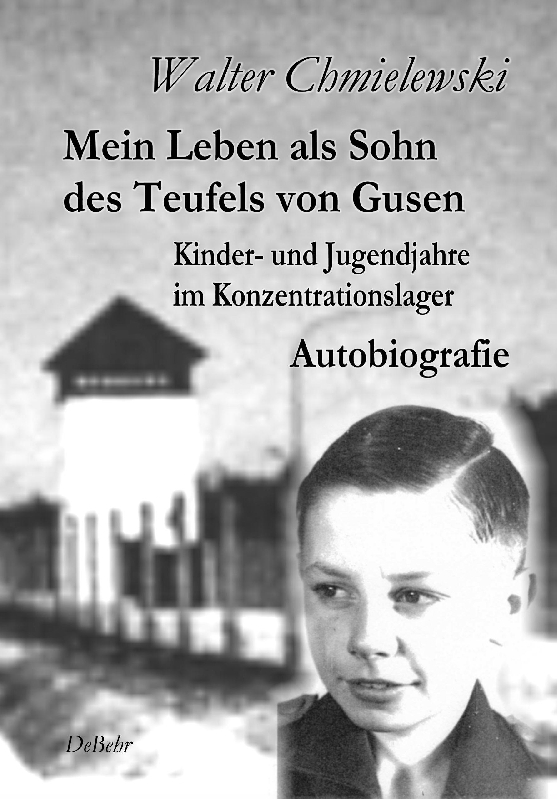

Walter Chmielewski: Mein Leben als Sohn des Teufels von Gusen

Inhalt:

Walter Chmielewskis Vater ist Kommandant des KZ Gusen, einer Außenstelle des KZ Mauthausen, eingestuft als Vernichtungslager. Der Horror ist dem Jungen allgegenwärtig. In den letzten Kriegstagen gerät der jugendliche Walter selbst an die Front, wird gefangengenommen… Der Autor erzählt in seiner Autobiografie vom grausamen Vater ebenso wie von der mitfühlenden Mutter, dem Großvater, einen Widerständler, den Kriegsgräuel und der folgenden Zeit des Friedens und Aufbaus bis heute. Die Schuld seines Vaters sollte ihn allerdings ein Leben lang verfolgen. (Klappentext)

Rezension:

Niemand kann etwas für die Vergangenheit einzelner Familienmitglieder, doch ist gut daran getan, dass manches nicht in Vergessenheit gerät. So ist es wichtig, dass Zeitzeugen Ereignisse dokumentieren, um sie so für die Nachwelt zu erhalten. Doch wie bewertet man so etwas, zumal literarisch, da jene, die dies niedergeschrieben haben, nicht unbefangen waren und die heute Lesenden ebenso automatisch eine Position beziehen? Ja, vielleicht beziehen müssen.

Walter Chmielewski ist solch ein Zeitzeuge, der seine Geschichte und die seines Vaters für die Nachwelt festgehalten hat. Für einige Dokumentationen und Zeitungen stand er für Interviews zur Verfügung, seine Erinnerungen an Kindheit und Jugend sind festgehalten, in diesem Buch. Und jene, an seinen Vater. Dieser machte im NS-Apparat Karriere, stieg schnell auf und wurde schließlich Leiter des Konzentrationslagers Gusen. Brutal, unberechenbar und unerbittlich. Welche Differenz zu der Vaterfigur, die der Junge nicht recht einordnen konnte, mit dem die Mutter, die sich mit den Jahren in der Beziehung immer unwohler fühlte, bald brach.

Der Autor erinnert sich an noch mehr, erzählt von seiner Kindheit und Jugend, seinem Leben als Erwachsener, bis hinein ins hohe Alter. Und davon, wie die Vergangenheit ihn trotz Erfolg, Gesundheit und persönlichen Glücks ihn immer wieder einholt.

Dies ist der interessantere Teil dieses sehr kompakten Werks, welcher an einigen Stellen sehr holprig wirkt. fast scheint es, als müssen die liebevoller Mutter, die das Unheil der Katastrophe bereits mit der Machtergreifung der Nazis kommen sieht, sowie die Großvaterfigur als Rechtfertigung für das unverständliche Handeln des Vaters herhalten. Und natürlich war auch das Kind Walter Chmielewski selbst nicht überzeugt vom NS-Regime. Geht das? Wo doch so viele Kinder und Jugendliche diese Ideologie nahezu ungefragt übernahmen, nicht dass sie eine Wahl gehabt hätten. Zumal, wenn man wie der Autor selbst ein Jahr unter der Knute der NAPOLA-Schule gestanden hat.

Das scheint alles sehr dünn und hätte hier einer ausführlicheren Erläuterung bedürft. Tatsächlich wirkt der Text wie eine versuchte Aufarbeitung der Familiengeschichte, bei der man dann lieber doch in ruhigere Fahrwasser sich bewegen möchte. Möglichst schnell. Hier hätte ein gutes Lektorat oder eine entsprechende Beratung Wunder gewirkt, so fällt eine an sich wertvoll festgehaltene Erinnerung literarisch ins Waser.

Die von mir erwähnten „ruhigen Fahrwasser“ hätte sich der Autor jedoch vollkommen sparen können. Sie machen die zweite Hälfte des Werks aus. Hier beschäftigt sich Walter Chmielewski nicht mehr mit der Geschichte seines Vaters, seiner eigenen oder die seiner Familie, was zum Titel und durch den Klappentext suggerierten Inhalt passen würde. Tatsächlich ist zu empfehlen, das Buch danach zur Seite zu legen und den Rest ungelesen zu lassen.

Anfangs scheint es, als hätte der Schreibende versucht anhand von Parallelen in unserer heutigen Gesellschaft zu erläutern, warum er heute unsere Demokratie und Freiheiten gefährdet sieht. Schnell ist dabei jedoch daraus eine Abrechnung geworden. Mit Land, Wirtschaft, Gesellschaft, der heutigen Zeit. Alles ist Mist. Alles läuft schief.

Dass es eben nicht so ist und neben vielen Dingen, die natürlich Diskussionen und Änderungen bedürfen, auch ganz viel existiert, was gut läuft, was funktioniert und was sich eben in den Jahren seit Kriegsende gewandelt hat, sieht er nicht. Will er nicht sehen. Davon abgesehen wäre das Stoff für ein eigenes separates Werk und gehört so nicht in eine Autobiografie oder den Versuch ein zeithistorisches Gedächtnis für die Nachwelt zu erschaffen.

Zurück zur Eingangsfrage. Wie bewertet man so etwas? Wie bewerte ich so etwas? Das Leben des Autors möchte ich nicht einordnen. Ich hoffe, er konnte mit dem Niederschreiben den grausamen Teil seiner Familiengeschichte irgendwie verarbeiten, möchte ihn auch gerne seine Unbeeindrucktheit (Gibt es dafür ein Wort?) gegenüber einer Ideologie abnehmen, sowie dass dies der Vater in seiner Familie, mit diesem Hintergrund so hingenommen hat.

Ein großer Schreiber ist an Chmielewski nicht verloren gegangen. Es fehlen Details, Übergänge. Zu kompakt ist der Text. Dieses Abrutschen ins Polemische im zweiten Teil, praktisch zwei Werke ungetrennt zu schreiben, ist zudem kein glücklicher Zug. Zu viele Punkte sind dort auch rein faktisch unausgegoren. Das ist noch sehr weit entfernt, vom literarischen Schund eines gewissen ehemaligen Berliner Politikers, aber schon zu viel des Schlechten.

Einfach schade.

Autor:

Walter Chmielweski wurde 1929 geboren und war Sohn des späteren KZ-Kommandanten Karl Chmielewski. Nach dem Krieg arbeitete er in verschiedenen Unternehmen und wurde mehrfach als Zeitzeuge interviewt. Der Kontakt zum Vater brach noch während des Krieges ab. Dies sind seine Erinnerungen.

Walter Chmielewski: Mein Leben als Sohn des Teufels von Gusen Weiterlesen »