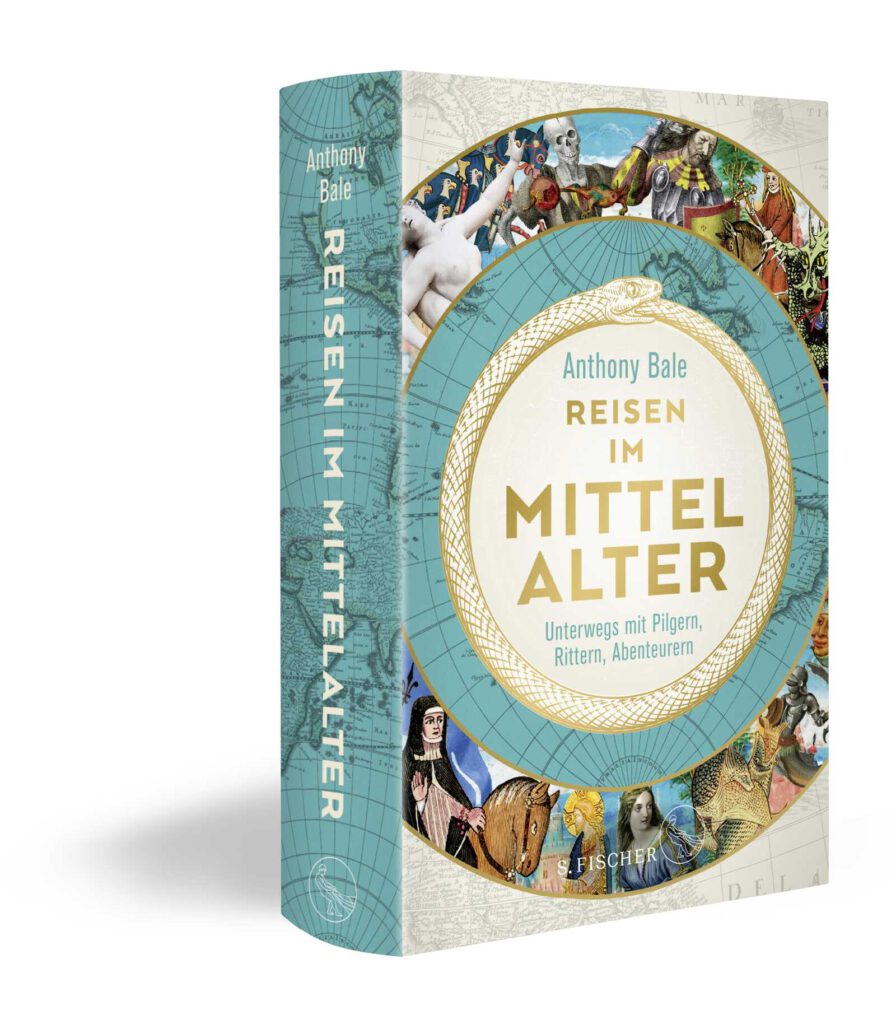

Anthony Bale: Reisen im Mittelalter

Inhalt:

Ob Pilgerinnen oder Kaufleute, Ritter, Mönche oder Spione – die Leidenschaft für das Reisen packte die Menschen bereits im Mittelalter. Getrieben von Fernweh und Abenteuerlust die einen, auf der Suche nach religiöser Erleuchtung oder Ruhm auf dem Kreuzzug die anderen. Für alle war der Weg lang und gefährlich, gute Vorbereitung und Reiseführer mit Tipps für Rast und Übernachtung und Hinweisen auf Gefahren waren unerlässlich.

Anthony Bale nimmt uns mit auf eine Reise nach Nürnberg und Aachen, nach Paris und Rom, in das von Touristen bevölkerte Venedig und nach Rhodos. Wir erkunden Konstantinopel und Jerusalem und gelangen bis in die sagenhaften Länder der Amazonen, Riesen und Fabelwesen, nach China, Äthiopien und Indien. Ein farbiges Panorama der mittelalterlichen Welt, gesehen durch die Augen derer, die sie bereisten. (Klappentext)

Rezension:

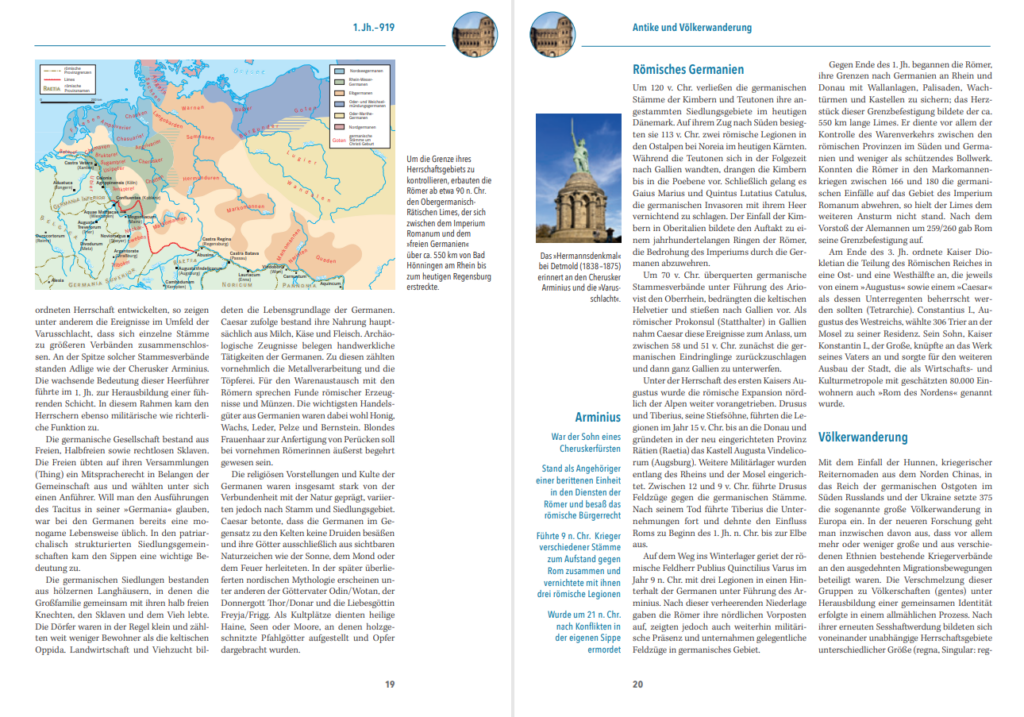

Als Martin Behaim, Kaufmann und Seefahrer, einen der ersten europäischen Versuche präsentierte, die ganze Welt auf einem physischen Globus darzustellen, war dieser bereits überholt, doch konnte sich damit Nürnberg als prosperierender Handelsplatz präsentieren. Heute noch erhalten und im Germanischen Nationalmuseum von Nürnberg zu besichtigen, zeigt der Globus uns die mittelalterliche Welt als Produkt dieser besonderen Konstellation von Zeit und Ort. Ein Blick darauf offenbart die Sicht auf die Welt, in der die Menschen schon damals im regen Austausch zueinander standen. Der Historiker Anthony Bale folgt ihren Spuren und nimmt uns mit auf eine ebenso spannende, wie abenteuerliche Zeitreise.

Entlang historischer Reiseberichte entfaltet der Autor eine Welt, in der Reisen noch mit Abenteuer verbunden, dennoch nicht weniger durchorganisiert war, als heute. Auf unterschiedlichen Pfaden und Handelsrouten begegnen wir dabei Menschen, die Handel trieben und zu einer der ersten Vernetzungen der Welt beitrugen, Pilger, Missionare, Ritter und Kämpfer für ihren Glauben und entdecken die ersten Touristen, die nur für sich selbst unterwegs waren und dabei auf allerhand Erstaunliches stießen.

Damals, so erfahren wir, in den nach Routen und Zielen unterteilten Kapiteln, war Reisen mit zahlreichen Schwierig- und Unwägbarkeiten verbunden. So konnte eine Flaute auf See die Menschen zum Innehalten zwingen, Brief und Siegel eines Königs jedoch dabei helfen, Grenzen zu überwinden. Der Historiker zeigt anhand zahlreicher Beispiele die sich verändernden Sichtweisen Fremder auf Gegenden und Orte, die sie bereisten, aber auch, dass Reiseberichte von damals immer eine Mischung aus Wahrheit und Fiktion, sowie politischer und religiöser Standpunkte waren.

Anhand gleichsam philosophischer Überlegungen erläutert Bale Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Reiseetappen damals und heute. Warum reisen wir? Was macht dies mit uns? Welche Ziele haben wir? Was bleibt nach der Reise selbst? Die Gedanken dazu bilden das tragende Konstrukt nebst zahlreicher historischer Überlieferungen für dieses spannende Sachbuch, welches zudem nicht nur die Sichtweise damaliger Reisenden erläutert, sondern auch jener, die sie besuchten. Dabei bleibt Bale nicht eurozentrisch verhaftet, erläutert auch das Unterwegssein aus anderen Teilen der Welt heraus.

Spannend vermischen sich historische Reiseberichte, philosophische Überlegungen, die ergänzt werden mit einer ausführlichen Quellenangabe und Personenregister zu einem bunten Portrait des Unterwegssein in damaliger Zeit. Auf den Spuren von venezianischen Kaufleuten wie Marco Polo, ehrwürdigen Mönchen und doch zahlreichen Frauen wie Margery Kempe, für die das Reisen noch ganz andere Herausforderungen bereithielt, bewegt sich dieses kurzweilige Sachbuch, welches sprachlich schön, sowohl von an der Historie als auch am philosophischen Aspekt des Reisens Interessierten gelesen werden kann.

Autor:

Anthony Bale wurde 1975 geboren und ist ein britischer Historiker. Er lehrt Mittelalterstudien am Birkbeck College der University of London und erhielt 2011 den Philip Leverhulme Prize für herausragende junge Wissenschaftler. 2019 war er Fellow der Harvard University. Für sein Buch ist er den Routen mittelalterlicher Globetrotter gefolgt.

Anthony Bale: Reisen im Mittelalter Weiterlesen »