Kurzblick: „Harry Potter und das verwunschene Kind“ in Hamburg

Die Karten für „Harry Potter und das verwunschene Kind“ hatte ich bereits 2019 im Vorverkauf erworben und so war ich sehr froh, dass ich mir das Theaterstück diese Woche ansehen konnte. Dazwischen lagen mindestens drei Umbuchungen. Pandemiebedingt, ihr kennt das.

Ich liebe alles an dieser Welt. Die Bücher, das Zusatzmaterial, die Filme, diverse Fanfictions, den Merch. Natürlich musste da auch irgendwann ein Besuch des Theaterstücks sein. Nur, Hamburg ist einfacher als London zu realisieren, in sofern war klar, dass ich mir die Aufführung im Mehr-Theater ansehen werde, wenn ich auch zum Original nicht sein sagen würde. Aber erst einmal hinkommen.

Dienstag war es dann so weit. Ich hatte Teil 1 und 2 am gleichen Tag gebucht, war natürlich, wie immer, viel zu früh da. Das Hotel war in Laufweite. Es ist schön, wenn du dir über öffentliche Verkehrsmittel keine Gedanken machen musst. Kommen die pünktlich? Steigst du an der richtigen Stelle aus? So bin ich den Weg einfach ein paar Tage vorher einmal abgelaufen, wusste so, wohin ich gehen muss.

Anderthalb Stunden vorher wird man auf das Gelände gelassen. Wichtig ist die Zeitspanne vor allem für die, die mit Auto kommen. Parkplätze gibt es nur begrenzt. Zu Fuß ist das alles etwas entspannter. Man geht dann gleich in eine Art Pavillion, noch nicht das eigentliche Theater hinein, dort kann man eine Kleinigkeit essen und trinken, auch in der großen Pause zwischen den beiden Teilen, wenn man kein Hotel-Paket gebucht hat, und dort sein Essen einnimmt. Außerdem kann man vorher noch diverse Snack- oder Getränkepakete buchen, brauche ich nun auch nicht. So genügte mir ein kleiner Kaffee und ein Donut.

Danach ging es in das Theater selbst hinein. Dort gibt es Garderoben, die man mit Karte bezahlen kann. Wenn man nicht, wie ich, überpünktlich ist. Die ersten fünfzig Personen an der Garderobe mussten an den Tag nichts bezahlen. Ob das immer so ist, weiß ich nicht. An mir hat das Theater im Laufe des Abends dennoch gut verdient, möchte ich meinen.

In den Vorräumen, rechts und links kommt man zur Lounge, wenn man die gebucht hat, in jedem Fall aber an einer Besetzungsliste vorbei, die digital angezeigt wird. Vor dem ersten Teil goldgelb hinterlegt, vor der zweiten Show dunkel hinterlegt. Und man kann weiter Snacks kaufen. Hier wird’s magisch. Schokofrösche und -zauberstäbe etwa. Aber auch Popcorn oder Brezeln und Eis, sowie Getränke. Sollte man aber vor Beginn des Theaterstücks verzehren.

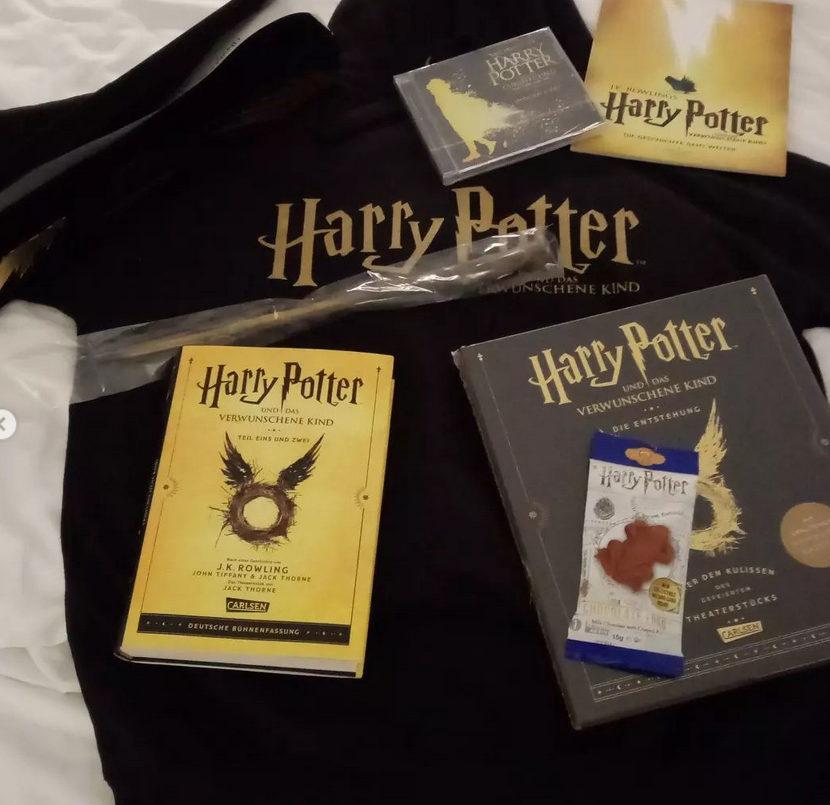

Mit hineinnehmen darf man Snacks nämlich nicht. Und man kann Merch kaufen. Viel Merch, Lizenzware. Ich habe heute einmal in einem Buchladen und auf der Homepage von Elbenwald geschaut. Die Zauberstäbe dort sehen tatsächlich anders aus als die, die im Theater verkauft werden. Neben einen davon landete das Skript-Buch in der Bühnenfassung, ein größeres Programmheft und ein Buch über die Entstehung des Theaterstücks allgemein in meinen Besitz. Zudem noch ein Hoodie und eine CD mit der Theatermusik. Leider hatten sie keine Häuser-Schals mehr. Davon hatte ich einen zumindest gedanklich schon eingeplant.

Fünfzehn Minuten vor Beginn wurden die Türen zum Saal geöffnet. Treppenaufgänge, Vorräume und der Saal selbst waren an den Wänden mit Patroni-Figuren geschmückt, der Teppich mit den Hogwarts-Logo ist wunderschön.

Ich möchte auch so etwas haben. Gesessen habe ich übrigens in der ersten Reihe Balkon. Über die Preise spreche ich nicht. Beim Ticketkauf (und vor allem nach den Merch) zaubert man sich schnell von Dagobert zu Donald Duck.

Die Akkustik muss aber von überall gut gewesen sein. Ich habe niemanden klagen hören, dafür die Schauspieler immer gut verstanden.

Jetzt zur Geschichte. Ja, sie hat natürlich Mängel und Logikfehler, vor allem zu Beginn. Im Gegensatz zur Rehearsal-Fassung wurde aber noch sehr viel daran gearbeitet, wenn ich die richtig in Erinnerung habe und wenn man einmal in der Geschichte sich wieder eingefunden hat, dann kann man die auch verschmerzen. Gut verschmerzen sogar, denn die Schauspielenden machen ihre Sache großartig, dazu gibt es eine gehörige Portion Tricktechnik und Magie. So finden alle etwas für sich. Es ist kein Musical, kein Theaterstück, keine magische Show, kein Tanztheater, sondern irgendwie alles und da mit hohem Niveau.

Zur Besetzung, Hermine und Rose werden auch in der deutschen Variante von People of Colour gespielt, was ich großartig finde. Harry als Kind war in meiner Aufführung Bolle, dessen Pressebild ihn als rothaarigen Jungen zeigt. Haarfarbe geht aber unter, er ist in abgedunkelten Szenen zu sehen, so dass man die Naturhaarfarbe nicht mitbekommt. Es gibt ein Wiedersehen mit alten Bekannten, viel Fan-Service und die Schauspielenden für die Rollen Snape und Umbridge machen ihre Sache so gut wie die Vorbilder im Film.

Und ja, für zwei mal drei Stunden braucht man viel Sitzfleisch auch wenn die Einzelteile auch nochmal jedes eine eigene kleine Pause haben. Möchte einmal behaupten, dass das für Viellesende kein Problem darstellen sollte, zumindest hatte ich keines. Man bewegt sich ja auch beim Lesen nicht unbedingt großflächig. Ein Hotel in der Nähe, siehe oben, ist jedoch empfehlenswert. So kann man in der großen Pause einmal sich kurz frisch machen, seine Sachen ablegen, die man eventuell gekauft hat. Man kann mit der Eintrittskarte dann auch wieder ohne Probleme ins Theater hinein.

Und erlebt dann den zweiten Teil. Bis auf die Figur des Scorpius Malfoy, die sehr überdreht wirkt, hat es mir insgesamt doch so gefallen, dass ich positiv überrascht und gestimmt aus der Aufführung herausgegangen bin. Auch eine Wiederholung des Besuchs kann ich mir sehr gut vorstellen. Das Warten hat sich für mich gelohnt und ich kann das Stück nur weiterempfehlen.

Mitgekommen sind:

– CD der Theatermusik

– Skript-Buch (Bühnenfassung)

– Buch über die Entstehung des Theaterstücks

– ausführlicheres Programmheft für das Hamburger Stück

– Hoodie HP und das verwunschene Kind

– Zauberstab von Albus Serverus Potter (Lizenzware, der von Elbenwald ist was anderes)

– ein Schokofrosch

Euer findo.

Kurzblick: „Harry Potter und das verwunschene Kind“ in Hamburg Weiterlesen »