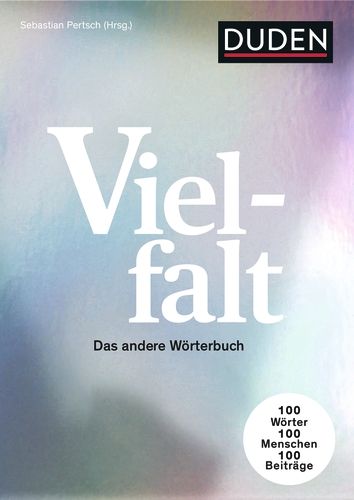

Sebastian Pertsch (Hrsg.): Vielfalt – Das andere Wörterbuch

Inhalt:

Diversität spiegelt sich in einer großen Anzahl von neuen Wörtern. Sie begegnen uns in Gesprächen, Diskussionen, in den Medien und sind Ausdruck unserer sich dynamisch verändernden Gesellschaft. Woher kommen diese Begriffe und wie werden sie verwendet?

Anhand von 100 Wörtern gibt dieses Buch nicht nur Auskunft über ihre Schreibung und Bedeutung. Es versteht sich als „anderes Wörterbuch“, indem es 100 namhafte Persönlichkeiten mit Diskussionsbeiträgen zu Wort kommen lässt.

Zusätzlich Orientierung und Hintergrundwissen bieten 29 Infografiken sowie mehr als 1100 Quellen und Medienhinweise. (Klappentext)

Rezension:

Entwicklung und Gebrauch der deutschen Sprache festzuhalten, dafür Hilfestellungen zu geben ist die große Aufgabe der Dudenredaktion. Dabei verändern sich die an sie gestellten Anforderungen, da Einflüsse auf das Deutsche immer vielfältiger werden, ebenso wie diejenigen, die es sprechen, andere Ansprüche an sie stellen.

Grund genug für eine Sammlung von Begriffen und Wörtern, die repräsentativ für diese, vielleicht nicht in allen Facetten, aber eben auch, neue Vielfalt stehen. Einhundert Menschen wurden für dieses Projekt ins Boot geholt, um eben dieser Rechnung zu tragen. Entstanden dabei ist, wie der Untertitel es schon benennt, ein etwas anderes Wörterbuch.

Wie ein thematisches Lexikon soll sich dieses Büchlein lesen und lädt in seiner kompakten Form zum stöbern ein. Nicht mehr als zwei Seiten pro Begriff sind es, die so eine größere Sammlung zu ermöglichen, die man hintereinanderweg lesen oder gezielt nach einzelnen Wörtern suchen kann.

Immer vorangestellt ist die eigentliche Begriffsdefinition des Duden oder seiner Online-Variante, danach haben die Schreibenden Gelegenheit zur Erklärung gehabt , sprachgeschichtlichen und gesellschaftlichen Hintergrund zu erläutern, ebenso ihren Standpunkt einzubringen.

Dieser Freiraum bringt, abgesehen davon, wie man überhaupt eine Auswahl treffen kann, die zwangsläufig nie vollständig sein kann, eines der zentralen Schwachstellen des Werks mit. Lesenswert sind immer die Beiträge, die sich auf den gesellschaftlichen und geschichtlichen Kontext, sowie die Definition beschränken, bei Standpunkttexten schwingt allzu oft der erhobene Zeigefinger mit.

Der mag Diskussionen anstoßen können, Widerspruch herausfordern, ist jedoch nicht dienlich wenn andere Texte deutlich nüchterner gehalten sind. Entweder ein Debattenbuch als solches oder ein Lexikon, aufgrund der Vielzahl der Schreibenden fehlt hier jedoch diese klare Linie. Hier hätte eine Entscheidung zu Gunsten des Einen oder Anderen diesem Projekt gut getan.

Die neutral gehaltenen Texte in diesem Werk lassen sich dabei ungemein mit Gewinn lesen. Information und neues Wissen, auch Hintergründe, die man so gar nicht bisher erahnt hat, kommen da zum Tragen, doch sind von dieser Qualität eben nicht alle Beiträge, was die Lektüre so manches Mal schwergängig macht. Das ist schade. Hier wurde eine große Chance verpasst.

Davon abgesehen reicht natürlich die zwangsläufig sehr kurz gehaltene Information zu den jeweiligen Beitragsschreibenden nicht aus, um diese komplett einzuordnen, was auch hier eine gewisse Wertung schwierig macht. Das ist zwar immer Knackpunkt solcher Schreibkollektive, jedoch hier sehr auffällig.

Was bedeutet Experte, Creator oder Publizist? Was befähigt einen Aktionskünstler hier einen Beitrag zu schreiben? Sicher zu Recht ausgewählt, aber genaues weiß man eben hinterher nicht. Trotzdem ist eine Lanze zumindest für den Versuch zu brechen. Vieles ist erhellend.

Vielleicht macht dies aber auch die Beschäftigung mit der Thematik Vielfalt und vor allem der Sprachvielfalt aus? Streitbar, kontrovers und irgendwo findet man sich wieder. So auch in diesem Werk.

Herausgeber:

Sebastian Pertsch wurde 1981 geboren und ist ein freiberuflicher Journalist, Dozent, Autor und Sprecher. Er wurde mit dem Günter-Wallraff-Preis für Journalismuskritik und dem Deutschen Stifterpreis ausgezeichnet. Er engagiert sich im sozialpädagogischen Bereich und analysiert die deutschsprachigen Medien in den sozialen Netzwerken. Er ist Mitbegründer der „Floskelwolke“, einem Open-Data-Projekt.

Sebastian Pertsch (Hrsg.): Vielfalt – Das andere Wörterbuch Weiterlesen »