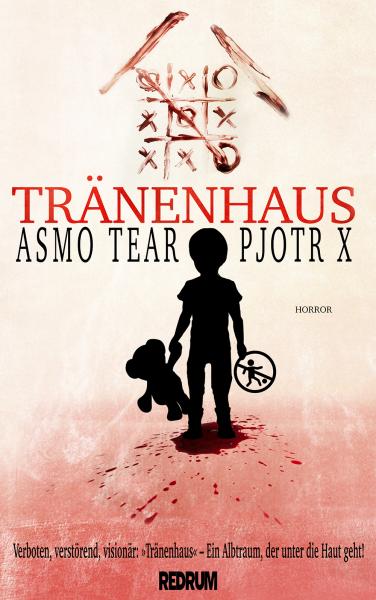

Asmo Tear/Pjotr X: Tränenhaus

Inhalt:

Für den zwölfjährigen Dominik ist das Leben die Hölle. In der Schule wird er brutal gemobbt und seine Eltern benutzen ihn, um ihre Drogensucht zu finanzieren. Nur sein neuer Freund Piet hält zu ihm und gibt ihm neuen Lebensmut. Schließlich geraten die Dinge immer mehr außer Kontrolle und der Junge landet in einem Heim, wo er vom regen in die Traufe kommt.

Doch Dominik sinnt auf Rache und erhält eines Tages durch ein Geschenk, das nicht aus der realen Welt stammen kann, die Möglichkeit zurückzuschlagen. Menschen in Dominiks Umfeld sterben… (Klappentext)

Rezension:

Die im expliziten Horror mit übernatürlichen Elementen versehene vorliegende Erzählung ist nichts für schwache Nerven. Hart an der Grenze zum Trash sind es hier immer wieder explizite Beschreibungen, die ein Kopfkino in Gang setzen und somit „Tränenhaus“ nicht nur zu einer schweren, gar zu einer beinahe qualvollen Lektüre machen.

Dabei bewegen sich die Autoren, die hier unter Pseudonym veröffentlicht haben, zunächst in einer Genre-Mischung aus Krimi und Thriller, wenn sie uns Lesende die Hauptfigur kennenlernen lassen, die Erschreckendes zu erleiden hat. Die Eltern, mehr als kaputt, benutzen den zwölfjährigen Dominik zur Finanzierung ihrer Drogensucht, auch in der Schule findet der Junge keine Ruhe. Rasant ist das Erzähltempo von Beginn, sowie die Stimmung ernüchternd ist.

Man leidet sofort mit der Hauptfigur, die man eigentlich nur aus dieser doch recht kompakt gehaltenen Erzählung herausziehen und in Sicherheit wiegen möchte. Dabei wird der Gutteil an Unmenschlichen nur durch das Kopfkino im Inneren bestimmt, was aber vollkommen ausreichen kann, um körperliche Reaktionen in Gang zu setzen. Mehr als einmal muss man die innerhalb eines Zeitraums von wenigen Monaten spielende Geschichte beiseite legen, um sie durchzustehen.

Zumindest, wenn man selbst menschliche Seiten hat. Davor warnen auch indirekt die Content-Warnung zu Beginn und das dem Roman angefügte Nachwort, von dem ich mir nicht sicher bin, ob es nicht besser gewesen wäre, es als Vorwort abzudrucken.

Die in der deutschen Hansestadt Hamburg spielende Geschichte bringt wichtige Themen aufs Tableau und besticht durch ihre zwei Hauptprotagonisten, die man nur sympathisch finden kann. Ohne die, die ebenso wie alle anderen Figuren ihre Ecken und Kanten haben, würde man die Erzählung sonst nicht durchstehen, allem voran Dominik, der Unmenschliches erleiden muss, sich aber dank seines Freundes, auch in später seelischer Verbundenheit, lernt gegen seine Widerparts zur Wehr zu setzen.

Diese sind die verschiedenen Facetten des absolut menschlichen Bösen. Die Autoren bedienen hier ein klassisches Schwarz-Weiß-Schema, was aufgrund der Härte der Beschreibungen noch mal um so mehr seine Wirkung entfacht.

Beinahe allein aus Dominiks Perspektive erleben wir die Handlung. Zeitsprünge wie Rückblenden vervollständigen Hintergründe, auch teilweise sehr detaillierte Ortsbeschreibungen lassen Bilder vor dem inneren Auge entstehen, derer man sich nicht entziehen kann, obwohl man genau das die ganze Zeit möchte.

Ins Trashige kippt die Handlung, die ansonsten sehr viel daran setzt, schlimmste Kopfkino-Szenarien in Gang zu setzen, wenn übernatürliche Elemente vor allem gen Ende einen größeren Raum einnehmen. Das hätte es hier nicht gebraucht, außer man gesteht der Hauptfigur das Schlimmste was ihr angetan wurde, zu manifestieren und in kindlicher Phantasie umzukehren, was sprachlich und psychologisch eine tolle Umsetzung durch die Autoren wäre. Im schlechtesten Fall könnte es aber auch der einzige Ausweg aus einer Geschichte gewesen wäre, von der man nicht wusste, wie man sie sonst hätte beenden können.

Das Ende jedenfalls nimmt sehr viel von dem weg, was die Erzählung zu Dreiviertel ausmacht, was schade ist.

Wer die Content-Warnung zu Beginn und das Nachwort gelesen hat, weiß jedenfalls, worauf er sich einlässt, wenn man das ganze multipliziert. Für alle anderen wird die Erzählung kaum lesbar sein.

Autoren:

Asmodina Tear ist das Pseudonym einer Autorin., die 1985 in Helmstedt (Niedersachsen) geboren wurde. Nach einer Ausbildung im Verwaltungsdienst und dem Erlernen von drei asiatischen Sprachen, entschied sie sich endgültig für das Schreiben und verfasst sowohl Gedichte als auch Kurzgeschichten und Romane.

Pjotr X, ebenfalls ein Pseudonym, schreibt u. a. Horror mit Splatter-Elementen. Er wuchs zwischen Ruhrgebiet und Münsterland auf und studierte an der Universität Münster bevor er sich dem Schreiben widmete. Ein erstes Manuskript entstand in den 1990er Jahren, welches später veröffentlicht wurde. Weitere Geschichten folgten.

Asmo Tear/Pjotr X: Tränenhaus Weiterlesen »